東京国立博物館で内藤礼さんによる「生まれておいで 生きておいで」が開催。会期終了も近づきやっと訪れることができました。ここで見て感じたこと。それはおそらく私だけが追いかけてきた限定的なもの。自分にしかわからないひとりよがりな記録であることを最初にお断りして…

■内藤礼が東博に!

その知らせを聞いた時から必ず観たいと思っていた展覧会でした。なかなかその機会が持てず、そうこうしているうちに、予約制に変わります。予約制は計画が立てにくくなりとうとう会期終了間際。

予約せねば…と思った時には、すでに終了状態。これはよく「あるある」で、その予感はよぎっていました。次からの行動は早めにと肝に銘じることに。

粘ってキャンセルを待とうかと思いましたが、上野に行くついでがある日に当日券を狙うことにしましたが、当然の結果。

ところが朗報。東博メンバーズの特別鑑賞券は予約不要とのこと。調度、3枚使い切ったところで、再登録をどうしようか迷っていたところ。この際と手続きをして東博本館へ向かいました。そこはなんと長蛇の列。

15時入館、2時間あればなんとかなるだろつと思っていたのは甘かったようです。最後まで見ることができるか危うそうな予感。

■展覧会情報は入れない

内藤礼については、豊島美術館に行ったこともあり、少しは知っている状態。展覧会情報はあえて入れない方向でいました。時々流れてくるX情報を見る程度。それらから会場は、見る順番があるらしいことが伝わってきます。

美術家・ #内藤礼 が、150年の歴史を持つ #東京国立博物館 の収蔵品から選んだ考古遺物とともに空間作品を制作しました。美術家が博物館とその建物、歴史や収蔵品とじっくり向き合って生まれた作品との出会いは、当館のいつもの展示とは異なる鑑賞体験となるでしょう。https://t.co/EsVfxoSMPy pic.twitter.com/0o3wwC9C56

— 東京国立博物館 広報室 (@TNM_PR) 2024年8月2日

展覧会の前に何度か、総合文化展にでかけていました。「神護寺展」のビデオを見るために平成館へ抜ける際、会場に関する案内看板を目にしています。

しかしそれが「平成館」「本館5室」「本会1階ラウンジ」という順番であることまでは理解していませんでした。

本館5室に向かうと、受付は平成館でと誘導されました。

■第一会場:平成館 企画室

〇行列は一時的

ここも長蛇の列。ちょっと立ち寄ってから戻ると列は解消していました。予約切り替え時間の滞留だったようです。

会場に入ると正面にはガラスケース、右手にもガラスの壁面。鑑賞空間には球体がさげられています。しばしみつめますがそれが何を意味しているのかわかりません。自然物ではなく人工物のように感じられました。(実際の展示物は、自然物もあり配置が人為的に感じられたり、カラーリングに人工物に感じたようです。)

〇風船に重力を感じる

きょろきょろしながら前に進みます。風船がゆらゆらゆれていました。この空間に静かに空気の流れがおきていることを示してます。「神護寺展」でも仏様の耳飾りが揺れていました。空調が起こす風、日常では見えていない空気の動き。その動きに対して静止する球体。

この空間の空気の動きに対する2つの物体の反応の違い。ここにこの物体にかかる「重力」の違いを感じさせられました。日頃は見えない「重力」と「空気の動き」が可視化されていました。

〇展示ウォッチング

・天井からさげられた球体に対して、展示ケース内には小さなものがいろいろ置かれていました。

・ガラスケースの反対側の壁にはパネルのようなものが設置されており、その上辺に色付けされた球体が、同じ高さで乗っていました。来た足取りを振り返ると入口右のガラス面の上部にも乗っています。また入口のガラスパネルに向かってもどりました。

・最初はガラス面と認識して通り過ぎただけでしたが、その中にも存在するものがあることに気づきました。小さな光る丸いもの。それは少し高い位置にあり、背を伸ばして確認しないと見えません。直感で鏡でだと思いました。

やはり… こちらが覗き込めば、あちらからも覗きかえす。先日も「見つめ見つめられる」視線の交差を感じました。それはどこでもある話と思ったところにここでもまた遭遇。

見つめ、見つめられる視線は共存共栄。あちらからも見られている。それは決して遠志だけのものではない。若冲画を見た時にも感じた。それ以前、奥村土牛からも。光る君へで「月を見る、見られる」に「深淵をのぞきこむ者は、 深淵からものぞきこまれる」といった話も耳にしたhttps://t.co/I9W096B7Iv

— コロコロ (@korokoro_art) 2024年9月7日

〇この展示は「きんざ」

これらの展示はいったい何?何を意味しているの?と混乱しているところに、ふと舞い降りてきました。

直島で見たあの家プロジェクト。そうそう「きんざ」です。

あの空間で見た経験とつながっていると感じました。あの時と似たような感覚を受けています。天井から吊るされているものを眺め、その後、視線を落とす。そこには気づかれにくい小さなものも存在していたことが急に目に入ってきてハッとする。それと同じような経験を今、追体験している気がしました。「きんざ」って、内藤礼さんの作品だったっけ?作者への記憶をたどっていました。

・細長い空間の長辺のガラスケース。この場所で過去、いろいろな企画展が行われていたこと。様々な展示物を同じケース内で見ていたことと一致しました。ここに入るまで、常設展の企画で使われていた場所である認識をしておらず、この展覧会のために作られた特別な空間だと思い込んでいました。

過去ここで行われた企画が走馬灯のように頭の中をめぐっていました。思い出された印象に深く残っている企画は「宮中」「南蛮」「首里城」

調べてみたら次のような展示でした。

2019.10~2020.1 天皇と宮中儀礼 ⇒高御座関連

2020.11~2021.1 世界と出会った江戸美術 ⇒立派なリーフレットをいただいた

2020.12~2021.2 特別展「日本のたてもの―自然素材を活かす伝統の技と知恵」

首里城模型 ⇒こちらはライブラリー展示でした。

・展示室の向き合っている短辺の壁面、この展示物は対称なんだろうか? ガラスケースの反対側の壁面に掲げられたパネルは出入口を挟んで対称だけど、上部の球体の配置も対称? 吊り下げられた球体は? 配置の法則は何かあるのだろうか。確認したいのはやまやまなのですが、そんなことをしていたら時間がありません。

・・・・・・

第一会場を見終わる頃には、確信に変わりました。この展示は内藤さんの「ぎんざ」がベースになっているに違いない。それに通じている作品だと。

〇リストと照合する人

ベンチには、一巡して戻ってきたと思われるお2人づれ。顔を突き合わせ、目録に目をやり何やらヒソヒソ。

目録には会場図面があり番号が振られ、リストアップされています。それらと目の前のものとを結びつけているようでした。

その作業をここでしてしまうと、展示全てを見るのは不可能と判断。取り急ぎ、ここをあとにし次の会場へ向かわなければ… 時間があったらまた戻って確認すればいいと思い直してせかされるように本館5室、第二会場に向かいました。

■第二会場:本館5室

〇さらに延びる行列

先ほどの行列はさらに延びていました。この待ち列に入り込んでしまったら、かなり時間ロスになります。第三会場を先に見ることを検討。

係の方に伺うと、作家の推奨はあくまで1⇒2⇒3です。でも3を先に見てもいいとのこと。戻って最後尾に並べばよいそう。ここは悩みどころです。推奨に従うべきか?見ることができる時に見ておくことを優先する選択をしました。

〇推奨をやぶる選択

これまでの鑑賞経験の蓄積で、知っていても知らないモードにリセットしてみたり、見ていても見てないないことにするという、切り替えテクを身に着けてきました。

3をまだ見てないことにして、2に臨むことができる自信はあります。急いで第三会場に向かいました。この展示室でも時間は取られてしまうはずですから…

■第三会場:本館1階ラウンジ

〇たったこれだけ?

その場にたどり着き、唖然としました。ここだけ?

この部屋の扉の中に展示室があるのではなかったの? ここには5室に通じる秘密の扉があるはず。今回、特別にここから入ることができるものと思い込んでいました。

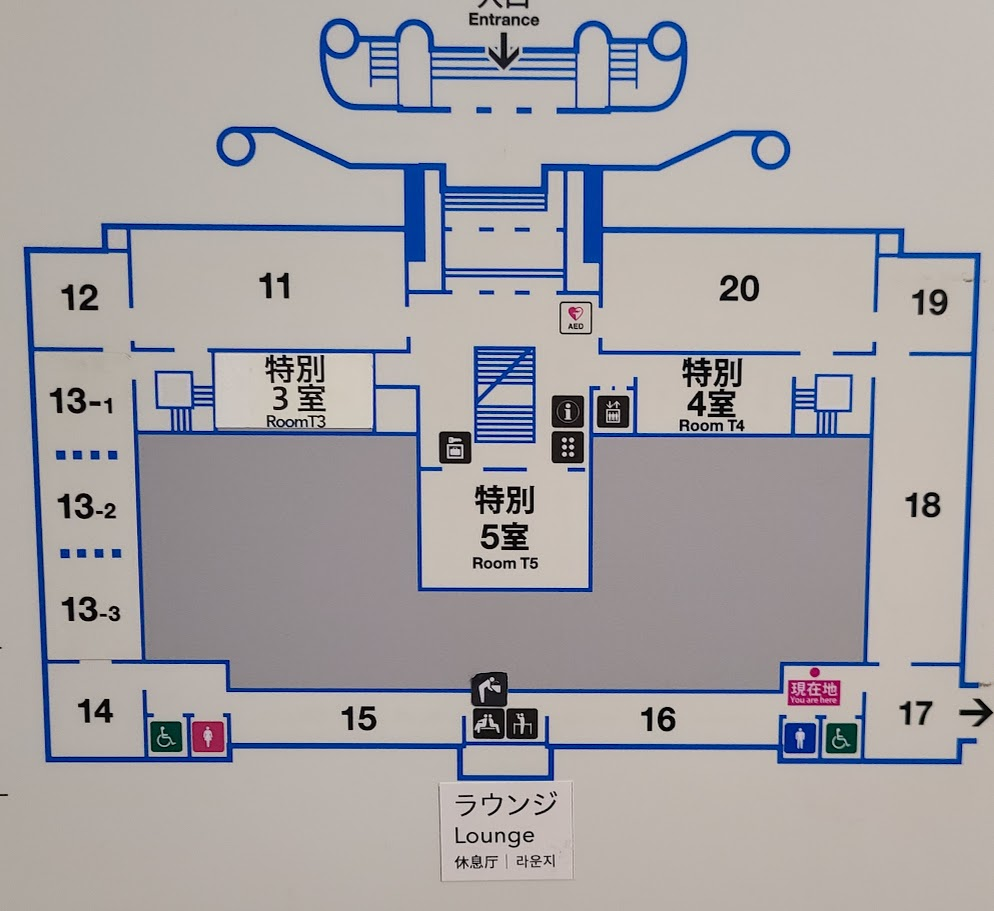

(これまでに第5室と総合展示室との位置関係を、配置図からどのような位置関係であるかを把握していました。グレーの空白部分がどうなっているのか。今回の展覧会で明らにできると信じて疑っていませんでした。)

ラウンジは、これまで何度も通り道として利用しています。展覧会期間はスタッフが常駐しているのも目にしていました。ここから内藤礼さんの展示室に随時、誘導しているのだと思っていました。

しかしこの空間がまさか展示室になっているとは思ってもみませんでした。フロア中央に水が入った容器。目に入らなかったことが悔やまれます。

通りがかりに、ガラス瓶を目にした記憶が全くありません。時間に追われるようにこのルートをスタスタ通り過ぎていたからでしょうか?次に見たいものが頭の中には控えていました。いつもと変わらないように見えたフロア、目もくれずにとおり過ぎていました。

この近くも内藤礼さんの会場。「開かずの扉が開く」という思い込みによって、見えているものを見えなくしていたのでした。

〇液体は?

気をとりなして集中! この中の液体は何?わずかに粘性があるような気がします。しかしそれは表面張力のようでもあります。内藤礼さんの一連のインスタレーションは「生と死」がテーマになっているらしいことは伝わってきてました。この水は「原始の海=生命の誕生」を模してるのでは?

近くの方がスタッフに聞いています。「これは水ですか?」その答えが耳に入ってきました。「ただの水です」

〇生き物がいる?

もしかして微小生物がこの中に生息しているかも。あるいは生命の誕生となった藻のようなものが、目には見えていないけども発生しているかもしれない。だからこの場所が選ばれたんだ!自然光が降り注ぐ空間の中央に置かれた瓶に藻が生える。

↓ 水の中はこんなイメージ

⇒参考:■生命のはじまり

(小沢健二「彗星」ミュージックビデオ インタビューより)

〇質感の齟齬

スコープで瓶の中をのぞいてみました。生き物らしいものは確認できません。瓶全体に水が満たされていると思っていたのですが、下部は全体がガラス質のように見えます。光の加減なのか屈折率が違うような… 瓶の材質が違うようにも見えます。上と下の瓶のガラスの厚さが違っていて、質感も違う。違う素材を溶接した? そんな技術で昔、このようなものを制作したのか。中の水は下部は水ではなくなり違う物質に見えてきました。

(あとでいろいろな方のレポを見ると、このガラス瓶、一体化したものではなく2つの瓶が重ねられたものだと判明。上の瓶にだけ水が満たされていたようです。)

水が全体に満たされた変形型の瓶と一度、思い込んでしまうと、それを基準に見えている状態の辻褄合わせをして理解しようとしていたことがわかりました。

そして昔は、こんな変形瓶を作っていたのね。何か使用目的があったのかしら?それとも装飾品、美術品として作られたもの?そんなことを考えていました。

スコープでのぞきながら四方で立ち止まり眺めてみます。向かい合う2面だけ、瓶の上部に縦のモアレのような模様が見えます。これは何?その答えはすぐにわかりました。床のタイル模様を水を通して見ているので、ゆらいで見えていたのでした。

やはり上と下の瓶の質感は違う…

〇一期一会の光景

そしてこの瓶の見え方は一期一会なのだと悟ります。その日は曇りで夕方。光量が若干少ない。もしも青天の日だったら… お天気によって変化します。時間は16時近く。午前、午後、夕刻、時間によっても変わります。変化する自然光の中で見る瓶と水。一日の中でどのように変化しているのでしょうか?

日を変え、時間を変え、光の状態の違う時に見る。

美術作品を見る時、この見方は自分中では定番化し、目新しいものではなくなっています。ところが馴染みの通り道に静かに投げ込まれた時、気づくことができませんでした。これが日常と違う変化に対する注意力の乏しさなのだと自覚させられました。

もし、この瓶に気づくことができていたら、内藤礼展に参加していなくても参加できて鑑賞している状態だったわけです。

ちょっと悔しい気持ちをかかえながら、次は最後の部屋、本館第5室に向かいます。そこにたどり着くまでに、この場所で見た記憶は消し去ります。しかしこの場所そのものが展示会場だったという衝撃はあまりに大きすぎて、消しきれません。

■第二会場:本会5室

いよいよ、東博の本館第5室へ。ここは私にとって特別の場所。今の自分を作っている原点のような場所です。

イサム・ノグチ展を見て、レオナルドの循環の図をまた探した。森アーツセンターだったか、東博だったか?記憶を探る。東博は特別5室と平成館。特別5室ってどこだっけ?と思っていたら、ここだったのかぁ・・・ モナ・リザもここで展示された。しかし記憶は蘇ってこない。https://t.co/TayYS2aGCw

— コロコロ (@korokoro_art) 2021年7月20日

東博第5室は「まつり」の空間。この一言によって、以後、この場所で行われる展覧会は特別の意味を見出し、この場所の真の姿に迫ろうとずっと見続けてきました。

この部屋では国宝土偶展や、飛騨の円空展も開催されていましたね。ダビンチと菩薩と土偶と円空...岡本太郎的なカオスな「まつり」の空間になりますね。

— りもまえ (@T_Naotaro_M) 2021年7月20日

それは私が美術に興味持つことができるようになった一滴の場所でもあるからです。

【レオナルド・ダ・ヴィンチ】

— コロコロ (@korokoro_art) 2021年7月20日

全くの門外漢だった美術の世界に誘ってくれたのは、レオナルド・ダ・ヴィンチ。2つの展覧会が大きな転機になった。その時の展示がどんな展示だったのか、ぼんやりした記憶しかない。それを明確にしたくてこの春、当時の図録を購入した。 pic.twitter.com/EsXZK0682Q

東京国立博物館 - 展示・催し物 展示 本館(日本ギャラリー) 特別展「レオナルド・ダ・ヴィンチ -天才の実像」

あの時、ここでどんな展示がされていたのか、それを思い出すきっかけを折々で探してきました。やっとその全貌を見せてくれるのでしょうか?

(続)