根津美術館を代表する作品《燕子花図屏風》は、GWを挟み1か月ほど、恒例展示される。毎年見続けたら、作品の見え方はどう変化するのか数年追っていた。ところが気づくと2018年以来、訪れていなかった。2025年、会期始めと、最終日に鑑賞。7年ぶりに見えたことの覚書。

*記事内の画像は展覧会のフライヤー、『週刊ニッポノの国宝100 燕子花図屏風』を利用。

■《燕子花図屏風》パターンと左隻右隻、出オゼと入りオゼ

鑑賞を始めた初期、燕子花がパターンで描かれているとよく耳にした。しかしよくわからなかった。ところがいつの頃からか、この屏風は着物の型紙の技法が用いられており、デザイン的要素が大きな特徴の作品として理解するようになっていった。当初はどの部分が型紙で描かれているのか、みつけるのに苦労していたが、今では屏風を見れば一目でわかるようになっている。

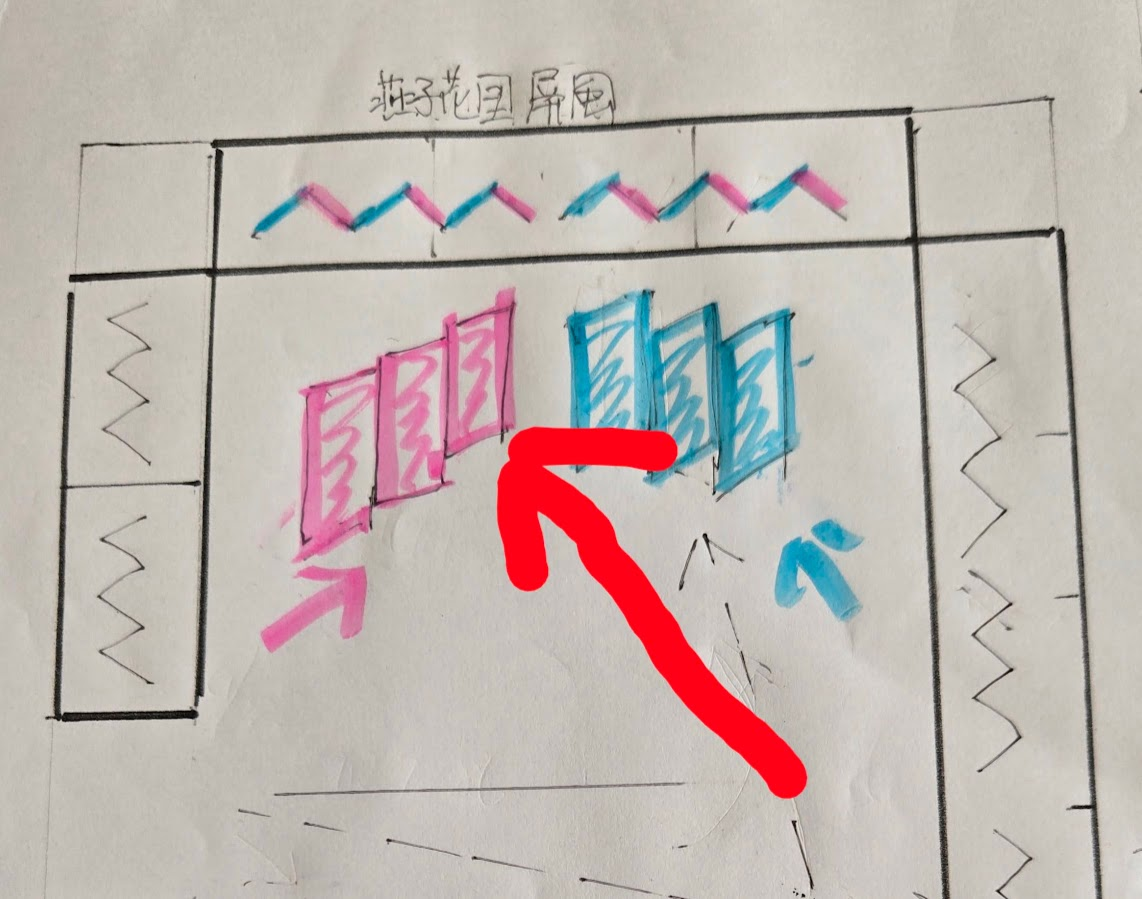

〇パターン部分を比較

そこで、左隻右隻のパターンで描かれた部分の比較をしてみることにした。型紙で描いた部分は、忠実に再現がされているのか?

観察していて最初に飛び込んできたのは、屏風の構造との関係がだった。これまで同じパターンだけど、何かが違うという漠然とした印象を持っていた。それは、屏風の出オゼ、入オゼの立体構造を絶妙に利用しながら配置して描いていることだった。

右隻:左側(四・五扇)の「出オゼ」の上に描かれた燕子花が、手前に飛びだしてくる。右側(一・ニ扇)は「入オゼ」に描かれているので奥に引っ込む。左側は燕子花が迫ってくる感じ、右側は遠くに離れていく。それによる遠近の妙は気づいてはいたが、この花が同じパターンだという理解はしていなかった。

これまでの突出感よりも、より一層、強調されたように感じた。葉が作りだす角度も飛び出すイメージを強くサポートしている。

一方、右隻の右側の燕子花は奥に引っ込むという、屏風の凸凹構造の上に、同じパターンを載せて巧みに変化を与えていた。

始めてみた時に、平面の解説では理解できても、実際に屏風を見るとどの部分なのか迷っていた。屏風の立体構造が原因だったのかも。

左隻:こちらの花は出オゼの山に対して奥に向かうよう配置されている。

左隻も、凸凹を利用していると思いながら見ていたがどうも違う。何が違うのかよく観察すると、屏風の凸の部分を中心に、左右にパターンを配していた。出オゼの使い方が異なり、この配置もパターンに違う印象を与えていた。

さらに、高さを大きくずらしていることが、違うものに見せる効果を上げていると初めて見た時に思っていた。

これまで《燕子花図屏風》は屏風の構造を絶妙に利用して描かれていることは感じていたが今回、その配置の具体的な秘密が浮かびあがってきた。

平面で見れば、パターンの繰り返しはすぐに理解ができる。ところが屏風で確認しようとすると、鑑賞の初期はなぜか混乱していた。それは出オゼ、入オゼの構造を巧みに生かしたことで印象を大きく変えていたからかもしれない。久しぶりに見たことで明確になった。

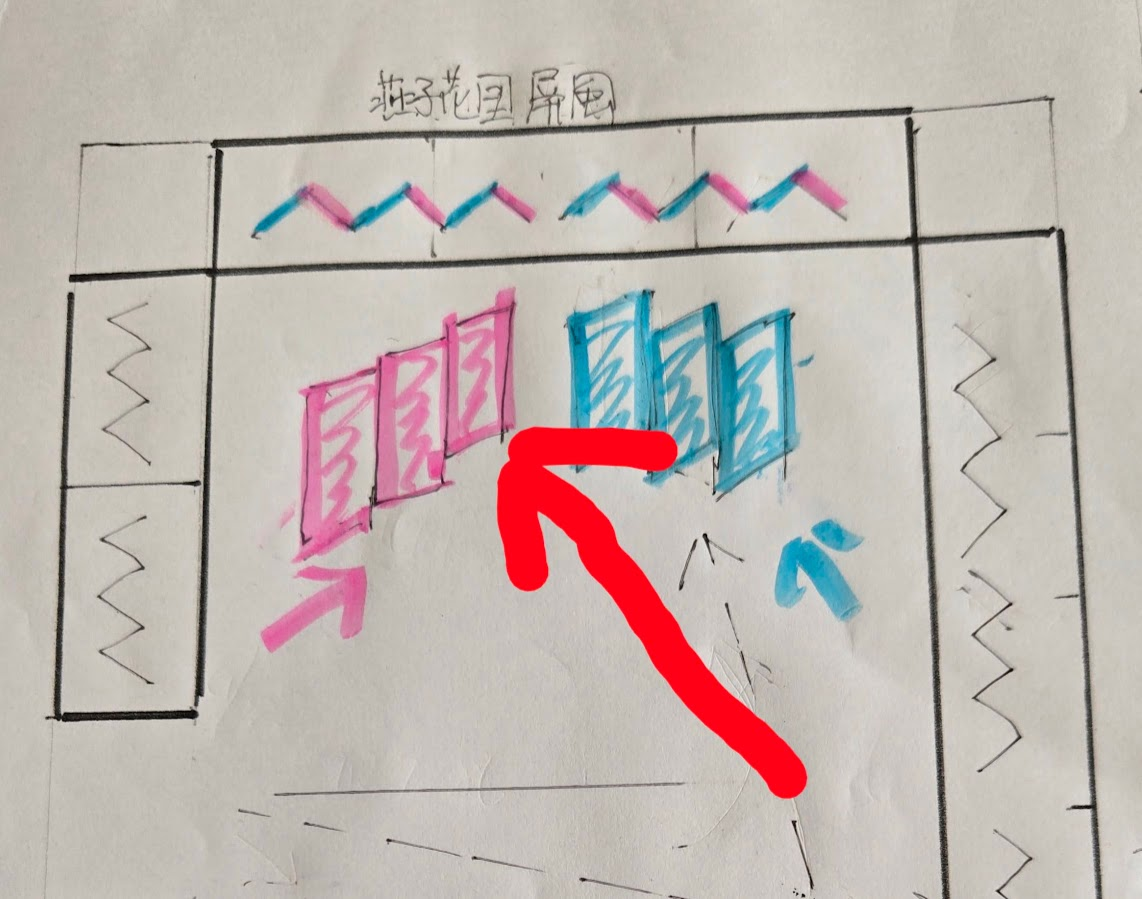

〇パターンの色・形は同じ?

型紙を利用して描くという画期的な方法を用いたとされるが、型紙で描いた部分は全く同じなのかと思い比較してみた。

比べてみると、全く同じとは言えないことがわかる。

葉の向きの角度は部分によって違っていたり、葉が描かれているところ、ぬけているところがある。(グリーン➡)花も色のトーン異なり、青も濃い青、薄い青と濃淡で表現されていた(ピンク➡)

基本骨格の花を型紙で構成し、葉の描き方、配置を微妙に変化させる。また、花色にも濃淡をつけることで、変化に富んだ作品を生みだしている。型で花を配したあと、葉の配置をいろいろに変えるのは、型紙利用を分かりにくくする効果もあったかもしれない。

違いを比較する際、最初はパターン全体を見ていたが、その中の部分、花の一つ一つを交互に比較して見るようにした。型紙を利用したコピペといわれる作品だが、光琳独自のオリジナリティーがいっぱい詰まっていることがわかった。

〇左隻右隻の花色の違い

「左隻右隻で燕子花の花や葉の色が違う」ということを鑑賞を初めて数年後に知った。知る人ぞ知ることらしい。以来、確認せず、7年が経過。改めて意識してみると、なんとなく違う気はする。左の花色が濃いように感じた。ただ、言われて意識したからそう見えているようにも思った。

屏風から離れて確認すれば違いが明確になるのではと思ったが、やはりよくわからない。ただ左隻の花にボーリュームがあり濃密な印象を受けた。そのため青の比率が多くなり、濃く見えているのではと思った。

濃密な配置に加え、花の境界がはっきりしない。花の重なりが強い。団子状態の塊が青く見せているような… 左隻の燕子花の花の一つ一つを比較しながら、違いを比較してみた。しばらく見続けていて、ふと右隻の燕子花に目をやる。すると左の花の方が明らかに濃いと感じられた。

見続けることで、その印象がインプットされ記憶に留められた結果、右の花を見た瞬間、その違いが明確に飛び込んでくるのを感じた。

ところが…

研究では右隻の青が濃く、左隻が薄いと言われており全く逆だった。さらに調べると、新美の巨人や個人ブログの中には、私と同じように「明らかに左隻の青が濃い」と言っている方がいたり、研究者と同じと感じた方もいた。

観る人によって違う。なぜこのような違いが起こるのか? 色のとらえ方は個人差が大きい。感覚の違いと言ってしまえばそれまでなのだが… 鑑賞にあたり、どこにポイントを絞って観たのか、あるいは、どんな動線でどの位置から、どんな順番で見たか、どれくらいの時間、どのように見たかで色の見え方が変化するのではと想像した。

*AIに理由を聞いてみたらこんな答えが返ってきた。⇒ *2

*AIを利用した新たな鑑賞の形→*3

そして自分の観察結果が「光琳の意図した視覚のゆさぶりが成功した結果」という、自分では導くことができない新たな視点をAIは与えてくれた。また自分で無意識に言葉にしたことを拾い上げて、そこから意味を見出してくれる。7年ぶりの鑑賞は、この間に進化したAIが大きな手助けをしてくれた。

*AIによる鑑賞に関する結論(リライト)→*4

映像による解説動画

youtu.be

根津美術館担当学芸員による解説動画。この動画でも左隻の青の花色の方が濃く見えた。

■《燕子花図屏風》の展示場所と動線

今回の鑑賞の動線はこれまでと異なるので、動線が鑑賞に与える影響について振り返ってみた。

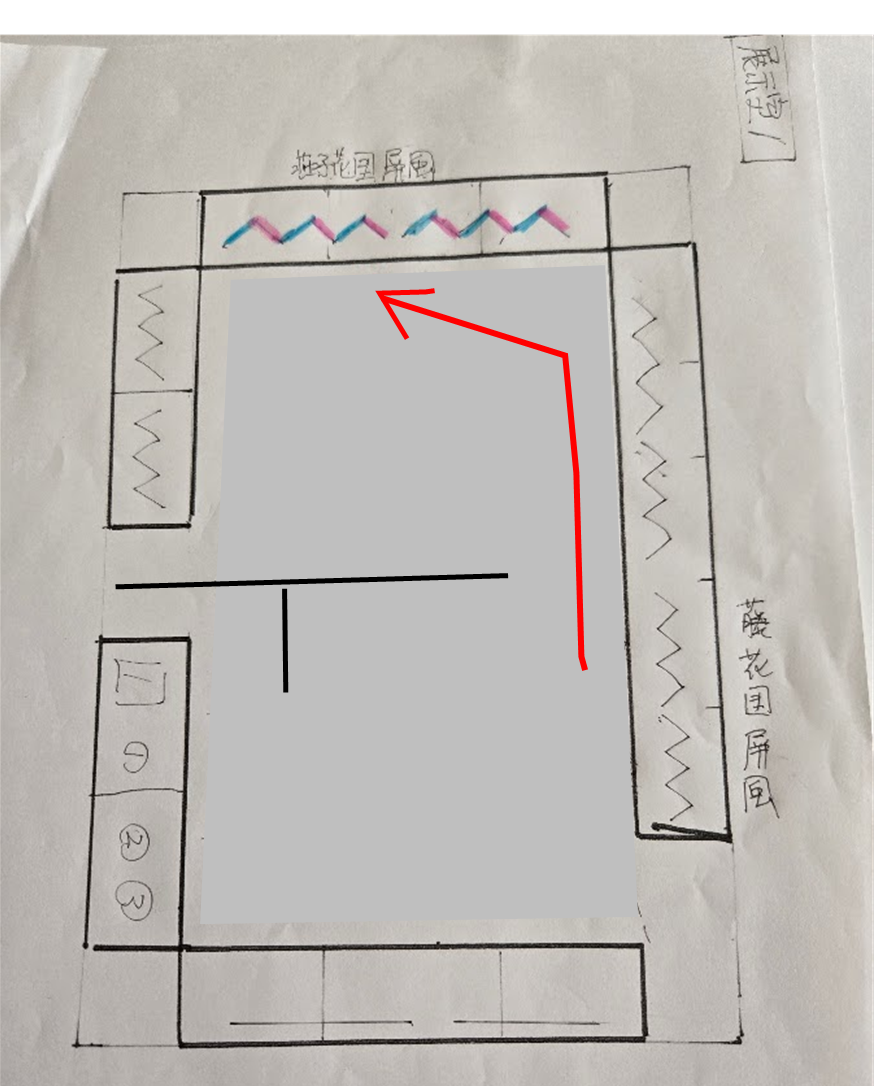

〇2025年の展示場所と動線

2025年の《燕子花図屏風》は第一展示室の奥に展示されていた。この場所で鑑賞するのは初めてのこと。《藤花図屏風》を見ながら、パーテーションの先にある屏風がチラ見えしていた。隣のエリアに移動すると屏風が急に迫ってくる感じがした。

屏風は右隻から見るというセオリーがあり、動線も右隻から鑑賞するようになってはいる。しかし自身の動きは、屏風の中央に向かい、目に飛び込んできたのは左隻の燕子花だった。

〇重力との均衡を感じる

そして左隻の屏風から下に引っ張る強い力をこれまでになく感じた。特に第三扇から第六扇に向かうラインが画面からはみ出す強い下方向への重力を感じさせた。

一方、右隻は、上に引き上げる力が働いていて、下へ引っ張る力とバランスをとろうとしていると感じた。その強い力を出すための溜めが、左隻の第一扇の葉の向き。かけっこの時に足を一歩引く動作のように見えた。

(ギャラリートークでは右隻は水平方向と解説された)

〇左隻が先に目に入る

久しぶりに見た《燕子花図屏風》。以前、右側から斜めの角度で見た時に大きなインパクトを受けていたが、それがより強調されているように思った。下へ引っ張られ引きずり降ろされそうな左隻を、右隻が強力に上へ引き上げて均衡を保ってい状態。見えない力が釣り合っている緊張感のようなものを感じた。

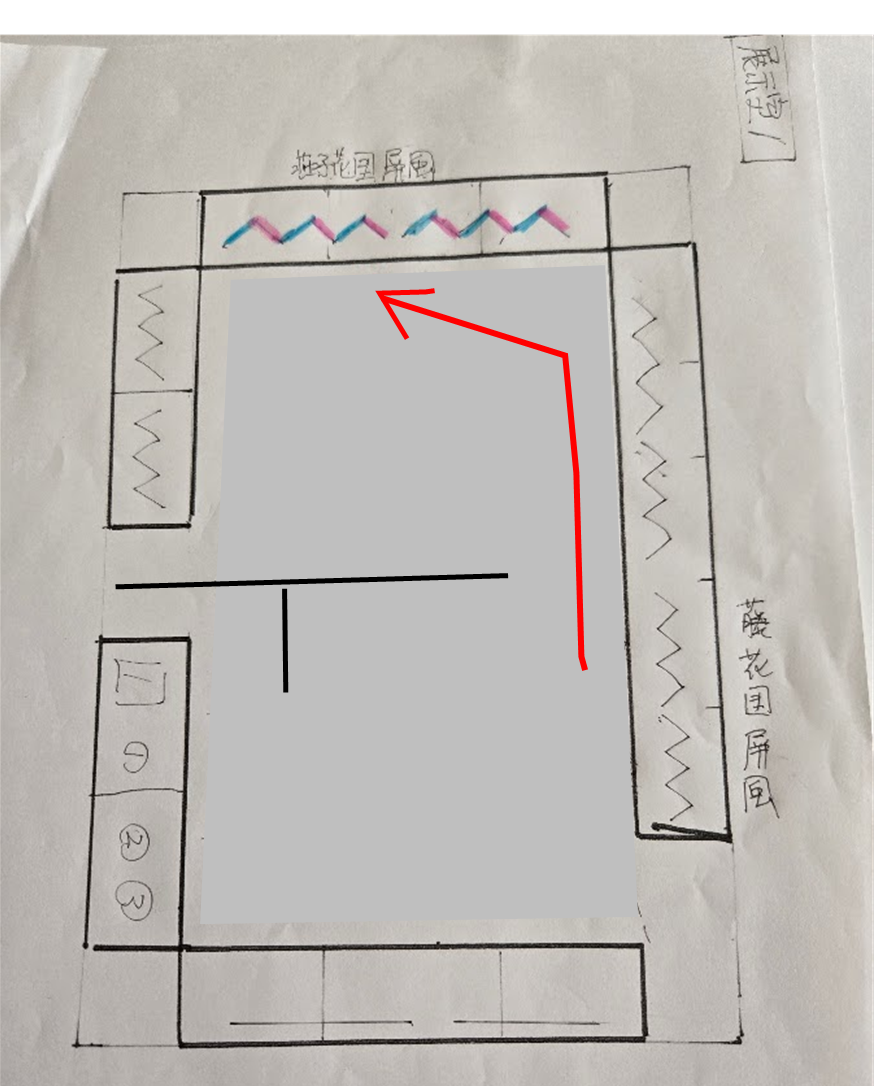

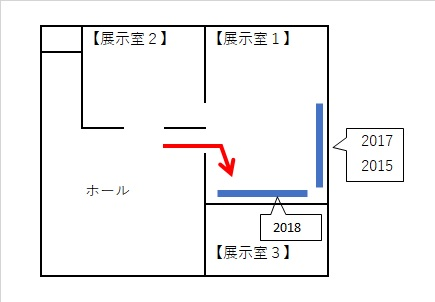

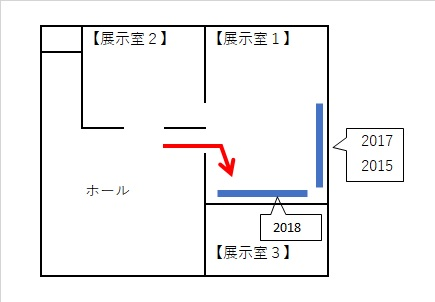

〇過去の展示場所

過去の展示位置(2015・2017/2018)が下図の通り。動線によって最初に目に入るポイントが違うので、見え方が変化した。今回の展示場所は初めてだった。ところが、ギャラリートークでは展示室1の奥が、定位置になっていると解説された。

私が鑑賞しなくなった7年間のうちに定位置が固定化されたということか? それは企画によって展示位置は変わるのだそう。他の作品と比較する場合は、横に並べて展示するという。

2015年は「

紅白梅図屏風」、2017年は「夏秋渓流図屏風」を並べて展示された。そのあと、2018年、展示位置が入ってすぐのケースに。

動線が大きく変化したことで目に入る場所が変わった。屏風の違う側面が見えたという経験をした。この時に受けた印象が、今年はより強調された。

〇2025年 展示室の一番遠くから見る

絵画作品を見るとき、主要な作品は、可能な限り遠く離れて見ることを心掛けている。時には展示室の外、隣の展示室から見たりすることも。

《燕子花図屏風》の定位置化したいわれたこの場所は、展示室の隣のエリアのコーナーまで引いてみることができる。鑑賞がら時間がたってしまいその印象が薄れてしまったが、この距離感でもしっかり鑑賞に堪えられるメリハリのある作品だと思った。この引きを確保して見ることができるのはこのポジションの展示しかない。

*AIの視点(リライト)→*5

■庭園の燕子花を見る

2度目の屏風を見たあと最終日の庭園に向かった。燕子花は終盤に向かいつつあったが、最後の日の来館者を迎えているようだった。

〇終盤の2番花

燕子花の個々の花に注目すると、枯れてしぼんでしまったところがあちこちで散見。その一方、2番花も咲いておりボリューム感のある花も確認できた。

燕子花図屏風の左隻の花のボリューム感は、この二番花が開花した花が群生しているのではないかと思った。

というのも、五島美術館で見たアヤメ?も同様の咲き方をしているように見えた。燕子花図屏風のボリュームはこの咲き方を描いたからでは?と感じていた。

〇二段咲きと二番花の違い

このニ番花はアヤメ科の特徴で「二段咲き」と理解し「二番花」と同じ意味だと思っていた。

ところがニ番花とニ段咲きは違うことがわかった。アヤメ科の花はニ段咲きはしないという。このボリューム感のある花は、ニ番花だと判明した。

〇右隻左隻には時間経過?

いずれにしても、左隻の花のボリュームは、燕子花の二番花が集まった状態。つまり右隻と左隻の間には、燕子花の開花サイクルの時間経過が表現されていると思った。

左隻には蕾が多く確認ができ、見え隠れするように描かれている。(➡の部分)

ニ番花が咲き、その後、枯れゆく燕子花。しかしそれで終わりではなく次の花が控えている。燕子花という生命の循環を表していると思った。

2025年、庭の燕子花の開花前と、最終日に鑑賞。ニ番花が咲き、終わりかけの花を初めて見る機会を得た。その時間経過が、燕子花図屏風の中に表現されていると感じた。尾形光琳の《燕子花図屏風》はデザイン性が強調される。パターンで描くデザイン的な花や葉だけども、その一つ一つに鋭い自然観察による描写を描き足していたことがわかった。

また恒例展示の鑑賞期間のいつ頃訪れ、どんな状態の燕子花を目にするか。それによっても鑑賞へ与える影響の違いを感じた。

*AIによる燕子花の咲き方や生命の循環(リライト)→*6

〇《燕子花図屏風》と同じ配置の葉の状態を探す

開花前の庭を見ながら、花がまだだたので葉の配置を眺めていた。屏風と同じような構図になっているところはないかと探していた。右隻の株は、根元から全体が描かれ、ジグザグに配置しているところ。視線は水平ではなく見下ろすレベルだが…

以下はギャラリートークを受けて得た、新しい視点を箇条書きで示す。

■ギャラリートークより

《燕子花図屏風》

〇構図

・日本絵画のデザイン性 装飾性

・左右異なる構図 非対称

・工芸デザイン 立体物

・右 水平方向 株全体を描く 折によるリズム感

→個人的には水平というより、上方向への引き上げる力を感じた。

〇色:高価な絵具をふんだんに使用

青:群青 藍銅鉱(らんどうこう)「アズライト」

緑: 孔雀石 「マラカイト」

これらの顔料は精製が難しく手間がかかり高価だった。

精製技術の向上(不純物除去、粉砕技術向上で)で、粒子サイズの違う顔料。

粒子サイズにより発色が異なり表現のバリエーションが広がる。

細かい→明るく透明 軽やか

荒い →厚塗り 濃厚 光琳は濃淡や質感を操作。

*2025年根津美術館のLED照明が金箔と絵具の輝きを強調したと考えられ、左隻の濃密な青を際立たせた? 花色違いは、粒子違いと照明が視覚の揺さぶりを生む光琳の技法を体現させた。

〇展示作品の構図との共通点

7《桜下蹴鞠図屏風》

・左右の違い

左隻:水辺の湾曲 斜めの垣根 主人を待つ従者が下部に集まりユーモラスな表情

右隻:4本の桜、周りに公卿や僧侶、稚児が蹴鞠に興じる

邸宅の水平の縁 桜の幹と人物が上下運動。

個人的には右隻は、蹴鞠を頂点にしてそこに集まる人々の視線が集中するという構図に見えた。

8《白楽天図屏風》尾形光琳

白楽天が日本に渡ろうとしたところ、海上で老いた漁師と問答。

見事な和歌の返歌をされた。漁師は和歌の神、住吉明神の化身

神風によって吹き戻されたという話が謡曲となっている。

白楽天の船の角度が奇抜。

10《浮舟図屏風》

・源氏物語 51帖浮舟。恋する浮舟を宇治の山荘から連れ出した匂宮。

・小舟で対岸の別荘へと向かう様子を描く。

・金箔を貼った舟、大きく斜めにとらえた不安定な構図、浮舟の心を表す。

斜めに大胆に船が分割する構図が《燕子花図屏風》の左隻の構図に通じる。

■過去の鑑賞レポート

これまで《燕子花図屏風》を見てきた鑑賞の変遷

〇2015年5月…レポートなし

■尾形光琳 《紅白梅図屏風》 鑑賞の変遷

鑑賞は同時展示された《紅白梅図屏風》に向かい、《燕子花図屏風》の記録なし。

〇2017年5月…レポートなし

■鈴木其一:夏秋渓流図屏風

この時も、同時展示の屏風への興味が強く《燕子花図屏風》の記録はなし

〇2018年5月…乾山目的が《燕子花図屏風》へ

■光琳と乾山 ー芸術家兄弟・響き合う美意識― 恒例展示から見えてくること

乾山目的で訪れたが やっと《燕子花図屏風》へ向かい記録が登場

〇2018年5月…屏風のデザイン性 理解に至る

■光琳と乾山:恒例展示《燕子花図屏風》のデザイン性をやっと理解(2018)

屏風のデザイン性が見えてきた!?

〇2018年5月…伊勢物語の関連で鑑賞

■尾形光琳:《燕子花図屏風》『伊勢物語』第9段「東下り」とのご関係は?

東博の「名作誕生」で展示されていた《八橋蒔絵螺鈿硯箱》に絡め、作品の元になった『伊勢物語』の「東下り」八橋との関係を探る。苦手な文学との関係で鑑賞を試みる。

その後、7年のブランクが訪れた。おそらくこれまで理解できなかった光琳の「デザイン性」がなんとなく見えてきたこと、絶対に無理と思っていた『伊勢物語』との関係の入口にたどり着いたことで十分、満たされてしまったのかもしれない。

とりあえずの「わからない、わからない」状態から脱したことが、その後の毎年恒例から足が遠のいたのかもしれない。そのあとの変化とうのは緩慢になりがちということを松林図屏風の恒例展示で感じていた。それも影響したかも。

■追記

〇屏風を見るときの立ち位置と視点の選択 (20250522記)

cinefil.tokyo

これだ!と思ったフレーズ

光琳はフラットかつマットに塗られた群青の燕子花の花と緑青の葉を、光を強く反射する金箔と対比させる。反射率の違いから、金箔の部分は観る者が屏風の表面に対してどのような距離で、どんな角度から観ているかによって、その輝きや色合いが変化して見える。だがこの変化は別に屏風の中に起こっているはずもなく、単に我々の立ち位置と視点が変わっただけだ。

我々が「燕子花図屏風」を観るとき、その金箔の背景に反射・反映されて我々が見ているのは、自分たち自身の具体的な肉体的立ち位置であり、その光と同時に我々の目に入る、極度に抽象化・図案化された群青の色彩のパターンとしての燕子花の図象にどのような現実の自然界の花を連想するのかも、我々の内面心理から派生する認識の問題だ

《燕子花図屏風》見る人によって違って見える理由を探っていた。これは「見る側の立ち位置(どの場所から見るかという選択)」と「何を見ようとするのか」という視点によって変化していたということで腑に落ちた。

自分の体を屏風のどの位置に持っていくか。そしてそこに描かれた花に対して、どのような感情や視点を加えるか。それは、個の内面から沸き起こる心理的なものが影響している。

カキツバタと聞いて、頭に浮かぶことは、アヤメ、カキツバタ、ショウブ、アイリス。これらの違いってなんだったけ? 開花がずれる特徴を知ると、どんなサイクルで咲くのか。これは属や科の特徴なのか? 類似の花の属性を調べ出す。

光琳はもしかしたら緻密な観察によって「植物の体系的な特徴を理解していたのかもしれない」「優れた画家は、時代の知見を超えた法則」を見ているという期待を込めた推測をした。調べていたら、この屏風においての燕子花は、そのような生物学的なこととは違うところで描いているとの反応に、自分のものの見方のギャップを感じていた。

一方、生物をモチーフとした場合には、そこに「生と死」「輪廻転生」「発生」「再生」というキーワードが自動的に接続する。これもこれまでの経験から得たこと。それを燕子花に投影し、再生を描く部分があるはずと思いながら見ていた。

色の違いも、顔料となる鉱物の精製が向上したことがわかると、鉱物の特徴や、精製技術、粒子の大きさなどに興味が向き、それをAIで表にしながら整理をして確認。屏風のどこにどんなサイズの粒子が使われ、どんな効果をもたらしているかまで一覧になってきた。自己満足以外の何物でもない。しかしそれをせずにはいられない。まさに個の内面から起こる心理的なものだと思った。

→燕子花図屏風 顔料 - Google スプレッドシート

そして来年は、これを片手に顔料の粒子の大きさを観察し、それがどのように見えるのかを確かめるのだろうなと思いながら…

「描かれた花に対して、どのような感情や視点を加えるかということも、個の内面から沸き起こる心理的なもの」という言葉が妙に腹落ちした。

〇画像によるAI検証

ネット上にある立体的な屏風として撮影された写真4枚について、右隻左隻のどちらが青いかを聞いた。見た目にはすべて左隻が青く見えた。AIもすべて左隻の方が青いという結果に。

考察は、写真の状況から照明の当たり方なども読み取り、どの部分が濃い青に見え、薄い青に見える部分を指摘。その理由として次の点を上げていた。

根津美術館のLED照明が金箔の反射を強調するため、右隻の一・二扇の淡さを増幅。左隻の第3~4扇の濃い青が視覚的に支配的。

写真の展示環境(ガラスケース、鑑賞角度)が、右隻の一・二扇の淡い青を強調。左隻の凸部分は影や反射が少なく、濃い青が際立つ。

研究者は屏風全体の構成を重視。右隻の四・五扇(出オゼ)の濃い青が前景を強調し、全体の印象を決定。左隻の淡い青(入りオゼ)が奥行き感を補完。

色の見え方は個人差(色彩感覚)や鑑賞環境(動線、立ち位置)に依存。研究者の観察(右濃い)は、異なる照明環境(例:自然光)や全体視点に基づく可能性。

単純な「左右どちらの青が濃いか」という判断も、それぞれの見る環境が、微妙に異なることによって違う結果をもたらす。通説にとらわれない自分の見方を模索する。

展示空間研究:

・根津美術館の展示分析(例:2012年『光琳展』図録):

展示動線(右隻から見るセオリー)や立ち位置(正面、斜め)が、色の濃淡や立体感の印象を変化させる。照明やガラスケースの反射も影響。

・空間デザイン研究(例:森田隆之『展示空間の設計』、2008年):

美術館の動線設計が鑑賞者の体験を操作。屏風の場合、右から左への視線移動が一般的だが、立ち位置(近距離・遠距離)や角度で印象が異なる。

■脚注