東海道五十三次の日本橋から3番目の宿場「神奈川宿」。当時の面影は失われてしまいましたが、名残りを残す場所や歴史の伝説が残る場所にはガイドパネルが設置され道路整備されています。ガイドパネルの解説を中心に周辺の写真や情報を紹介します。

設置場所は下記の通りです。

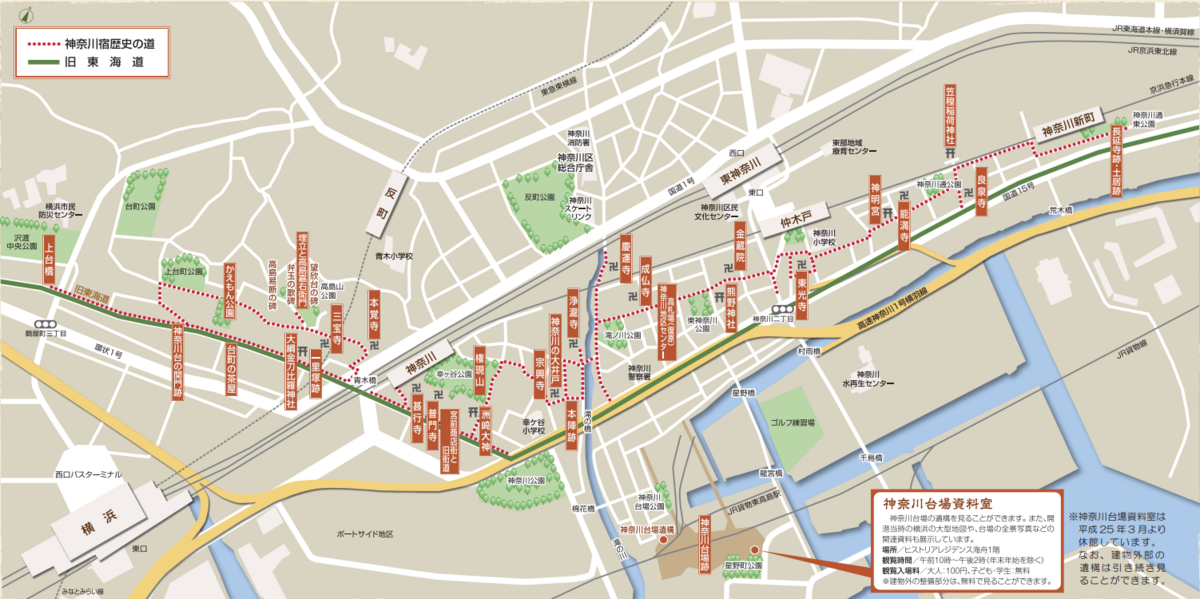

パネルの設置場所 「神奈川宿歴史の道」より

各スポットで整備されたガイドパネルや関連情報をまとめました。

「神奈川宿歴史の道」として、設置されたガイドパネルは、道づくりと景観整備を担い、神奈川区のルーツを楽しく訪ね歩くことができる歴史の散歩道として整備されています。

神奈川区発行の『神奈川宿 歴史の道』のパンフレットには「散策マップ」や「ガイドパネル」の解説がまとめられており、神奈川区役所、神奈川地区センターで配布しています。また神奈川宿歴史の道 横浜市神奈川区 からもダウンロードが可能です。

パンフレットは「上台橋」(西側)から「長延寺跡」(東側)へ向かう構成ですが、感覚的には逆の方がなじむ気がしました。

「神奈川新町駅」から「保土ヶ谷宿」方向に向かってガイドパネルに番号を振りました。(①~㉚)

さらに地域を下記のように「A~E」に分けて紹介します。

■A:神奈川新町~神奈川小学校

■B:京急・東神奈川~滝の川

■C:滝の川 西側

■D:権現山周辺

■E:神奈川駅周辺

■高島山

「ガイドパネルの写真」と「文字起こししたテキスト」パネルの設置場所周辺や各スポットを写真で紹介します。また当時の様子がわかる「古地図」や「文献の挿絵」など随時、追加しながら「神奈川宿歴史の道」を追っています。

一度、神奈川宿全体を散策し、そのあと折々で機会があったら再訪、情報をその都度追加しています。同じ場所でも撮影日の違う写真もあります。

以下予定コンテンツ

■B:京急・東神奈川~滝の川

6 東光寺

7 金蔵院(こんぞういん)

8 熊野神社

9 神奈川地区センター 高札場

10 成仏寺

11 慶運寺

12 神奈川台場跡

■C:滝の川 西側

〇 滝の川と河童

13 浄瀧寺(じょうりゅうじ)

14 神奈川の大井戸

15 宗興寺とヘボン博士

16 本陣跡

■D:権現山周辺

17 権現山

18 洲崎大神

19 宮前商店街と旧街道

20 普門寺

21 甚行寺

■E:神奈川駅周辺

〇 神奈川駅

22 一里塚跡

23 金刀比羅神

〇 田中屋

24 神奈川の台と茶屋

25 本覚寺

■高島山

26 三宝寺

27 埋立と高島嘉右衛門

〇 望欣台の碑と弁玉の歌碑

28 かえもん公園 高島嘉右衛門

29 神奈川台の関門跡

30 上台橋

〇 旧東海道 西区歴史街道

■はじめに

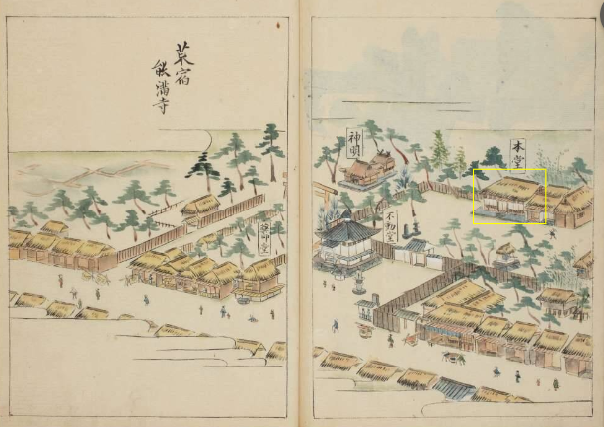

神奈川宿の全体を理解するための古地図や浮世絵、ジオラマ模型やマップで概略を紹介。また1824年に江戸後期の神奈川宿の様子を描いた『金川砂子』(かなかわすなご)という文献があり、神社や寺院、土地の様子、生活が描かれています。この中に神奈川宿を東西に分けた地図が掲載されているので合わせて紹介します。

時代をまたぎながらいろいろな角度から神奈川宿周辺を眺めてみるとそれぞれのスポットとの関係も浮かび上がってきます。.

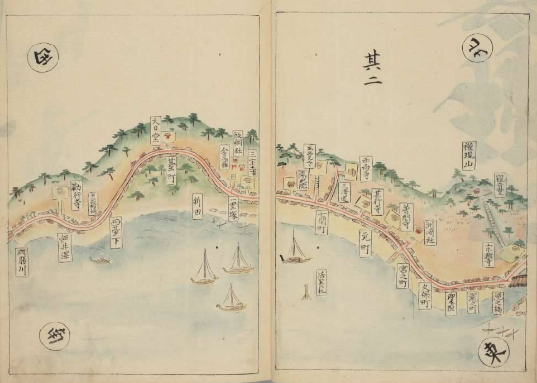

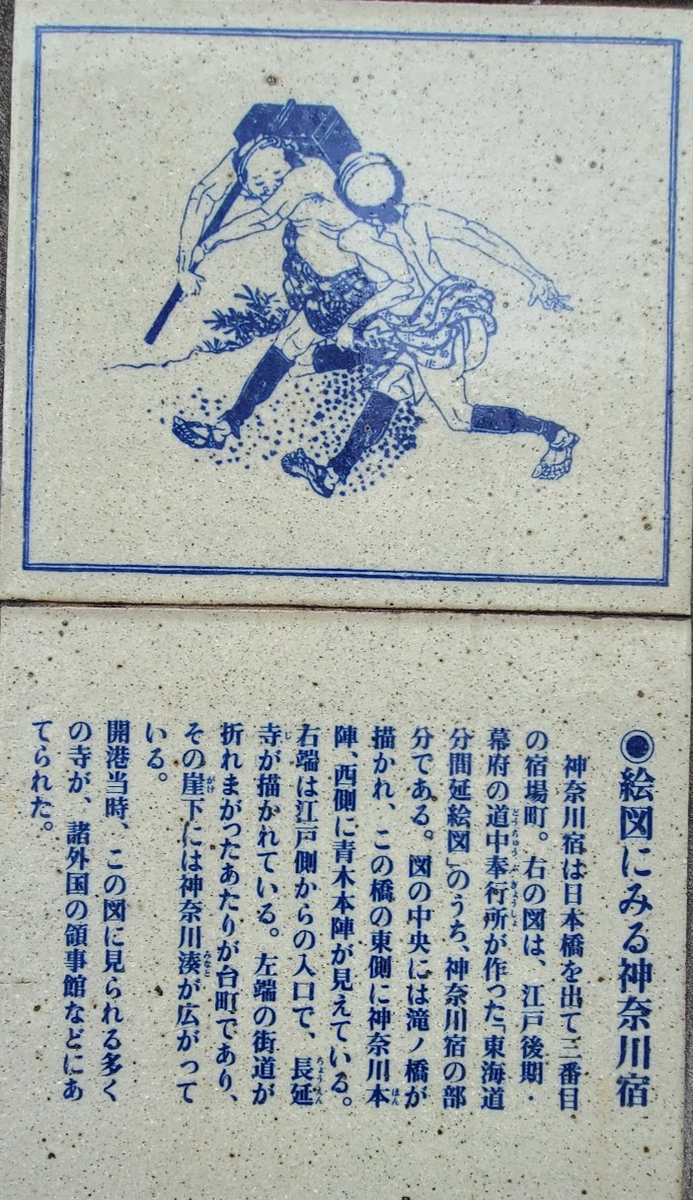

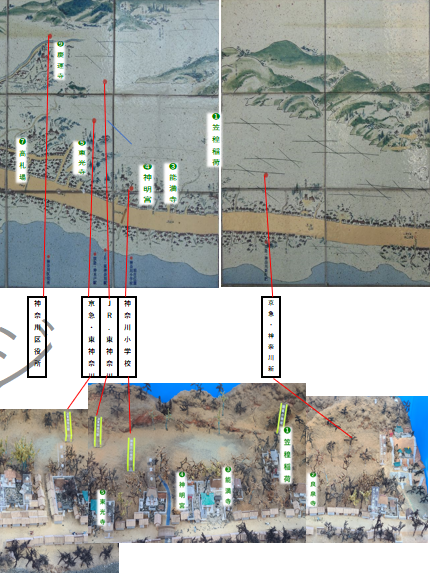

〇『東海道分間延絵図』神奈川宿付近

「神奈川宿 歴史の道」より

江戸時代後期、幕府の道中奉行所が制作した絵地図。幕府が東海道の状況を把握するために文化3(1806)年に作成。沿道にある主な問屋・本陣・脇本陣・寺社などが丹念に描かれ、一里塚・道標・橋・高札なども描かれています。

〇神奈川宿模型

神奈川地区センターにて

江戸、明治、現在の横浜の変遷がよくわかるジオラマが神奈川地区センターに設置されています。埋立前の神奈川宿の街道の様子や、高低差など地形もわかりやすく散策前に訪れておくとより理解が深まります。「歴史の道」を散歩する際はぜひお立ち寄りを!

〇てくてく 東海道 宿場探訪マップ

東海道への誘い (mlit.go.jp) よりダウンロード可能

東海道への誘い (mlit.go.jp) よりダウンロード可能

神奈川県から提供された宿場データをセットで横浜国道事務所が発行。「てくてく 東海道 宿場探訪マップ」としてオープンデータ化。旧東海道沿いの史跡等の157の情報を収録しています。他の宿場散策にも役立ちます。

〇神奈川台石崎楼上十五景一望之図

神奈川台石崎楼上十五景一望之図 安政5年(1858)初代広重

石崎桃郷(台町の茶屋、石崎楼の主人)が刊行した浮世絵「神奈川台石崎楼上十五景一望之図」右側中央に位置する台町の茶屋を基点に名所が点在。台町からの眺望を一五の風景に定型化しています。台町十五景は下記の通り。 ⇒*1

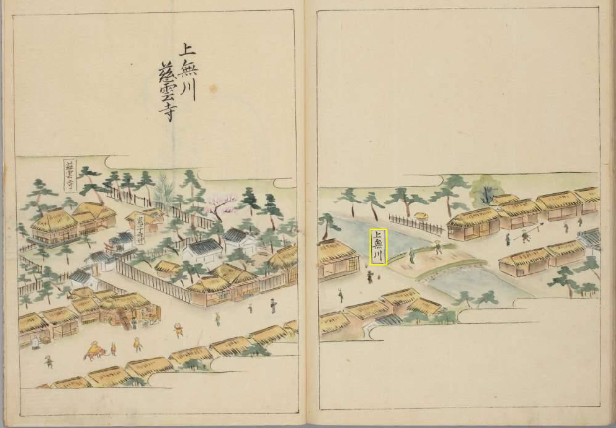

〇『金川砂子』より

江戸時代の神奈川宿の様子を書いたもの。1824年(文政七年)「煙管亭喜荘(きせるてい きそう)」により制作。神奈川宿内と周辺の神社仏閣、歴史、生活、行事などが描かれています。

神奈川宿の「東側半分」の地図。神奈川宿の町名、寺社他が記載。紫の四角は神奈川の由来となったと言われる上無川付近になります。(現在の神奈川小学校付近)

神奈川宿の「西側半分」の地図。滝の橋から青木町までを紹介。

青木町は「滝ノ町」「久保町」「宮の町」「元町」「七軒町」「下台町」「上台町」から成り、東海道は海の際を通っています。

神奈川宿内の社寺仏閣、歴史・故事、年中行事が描かれた『金川砂子』の挿絵はガイドパネルでも紹介されています。その他にも関連する挿絵があるので適宜、追加しています。

図版について ⇒*2

〇散策は青海波を目印に

歴史の道の歩道は茶色のレンガタイルが敷かれ、それに沿って歩くとガイドパネルが立つ歴史的な場所に行きつくことができます。ガイドパネルが設置された歩道には「青海波」のマークがあります。このマークが見えたら立ち止まりあたりを探せばガイドパネルやスポットがみつかります。

青海波はデザイン的に用いられているところもあります。地区センターの前はデザインされた青海波のタイルが広がっています。

左:滝の川公園 右:神奈川地区センター

また車止めは浦島太郎伝説にちなみ亀がデザインされています。

神奈川宿歴史の道はこのような道づくりと景観整備を行い、神奈川区のルーツを楽しく訪ね歩くことができる歴史の散歩道です。

ガイドパネルの見逃しを避けるためのポイント⇒*3

■A:神奈川新町~神奈川小学校

京急・神奈川新町駅から子安方向の線路沿いに長く伸びる「神奈川通東公園」 ここを(①「長延寺跡・土居跡」オランダ領事館跡)起点に④「神明宮」を経て神奈川小学校までをAブロックとしました。神奈川小学校前の道路は今は埋められてしまった上無川です。小学校の壁面には「東海道分間延絵図」が設置されています。

● 神奈川新町駅

① 長延寺跡・土居跡

② 笠䅣稲荷神社

③ 良泉寺

④ 能満寺

⑤ 神明宮

● 神奈川小学校

ジオラマで示すと下記のようになります。

神奈川地区センター 模型より

〇 神奈川新町駅

神奈川宿の江戸側の入口「長延寺跡・土居跡」の最寄り駅が「神奈川新町」です。駅前にガイドパネルが設置されています。

◎神奈川宿歴史の道 ガイドパネル

◎神奈川宿歴史の道

東海道五十三次の日本橋よりかぞえて三番目の宿場が神奈川宿である。この地名が県名や区名の由来であり、 またここが近代都市横浜の母体でも あった。上図は、江戸後期に幕府の 道中奉行が作った「東海道分間延絵 「凶」である。図中央に滝ノ橋、この 土橋の右側に神奈川本陣、左側に青木 本陣が描かれている。右端は江戸側 からの入口で長延寺が描かれ、左寄 りの街道が折れ曲がったあたりが白 「本町である。台町の崖下には神奈川湊 が広がっている。

この神奈川が一躍有名になったのは安政元年(一八五四)の神奈川条 約締結の舞台となってからである。 その四年後に結ばれた日米修好通商 条約では神奈川が開港場と決められ た。開港当時、本覺寺がアメリカ領 事館、長延寺がオランダ領事館にな るなど、この図に見られる多くの寺 が諸外国の領事館などに充てられた。

神奈川宿歴史の道はほぼこの図の 範囲を対象とし、神奈川通東公園か ら上台橋に至るおよそ四キロの道の りとなっている。

『神奈川宿歴史の道』のガイドパネルは、神奈川新町駅の「中央口改札口」を出て左、自販機横にあります。見逃しそうになりますが歩道には青海波のマークがあり目印になります。

神奈川宿歴史の道の全体図と神奈川新町周辺の散策スポット、《神奈川台石崎楼上十五景一望之図》が改札を出たところに掲示されています。

改札を出て右手、時刻表の横に掲示されています。

▼「わが町かながわ50選」のサイン

駅前の「まいばすけっと」が入ったビルの前に設置

新町第一京急ビルの脇、線路沿いに歩いていくと笠䅣荷神社方向に

1 長延寺跡・土居跡

神奈川新町駅の下りホーム側に線路に沿って長く伸びる「神奈川通東公園」があります。京急線の子安よりホームから公園が見えます。

「神奈川通東公園」の子安側入口 ガイドパネル

◎長延寺跡 (オランダ領事館跡)ガイドパネル

◎長延寺跡 (オランダ領事館跡)

「神奈川宿歴史の道」の起点である神奈川通東公園は、寛永八年 (一六三一)から昭和四十年まで の三三〇年余の間、浄土真宗長延 寺が所在した場所である。長延寺 は、開港当時、オランダ領事館に 充てられた。当時を偲ぶ狂歌の一 節に「沖の黒船歴史を変えて、オ ランダ領事は長延寺」と ある。

昭和四十年の国道拡幅に伴なう 区画整理によって、長延寺は緑区 に移転し、跡地は公開となった。 今は、わずかに旧オランダ領事館 跡を示す石碑を残すのみである。

オランダ領事館 ジオラマ

長延寺 ジオラマ

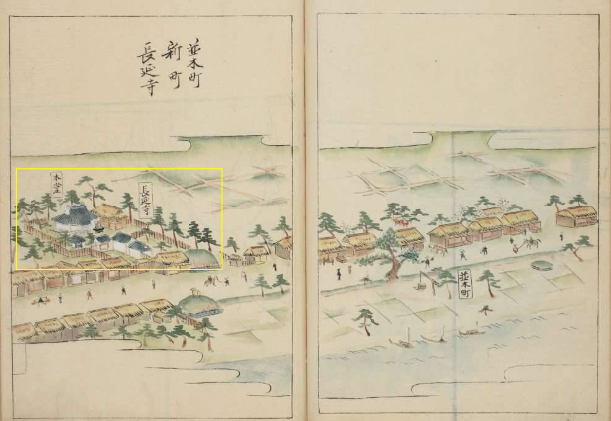

▼並木町 新町 長延寺(黄色の四角が長延寺)

神奈川宿の入口辺り。右頁の街道沿いの海側の松のあたりが「並木町」。左頁の黄色の囲みが「長延寺」で「本堂」が描かれています。

◎土居(桝形)

◎土居(桝形)

江戸時代の宿場町の入口には、 しばしば桝形がつくられた。本来、 桝形は城郭の一の門と二の門の間 の方形の地であるが、宿場町では 街道の両側から土居を互い違いに 突き出すだけの場合もある。

神奈川宿の江戸方の入口に当た る長延寺前にも土居を互い違いに 突き出した桝形があった。旧本陣 の石井家に伝わる「神奈川宿入口 土居絵図」には、街道両側に高さや 二・五メートルほどの土居が築か れ、その上には七五センチメートルほどの竹矢来を設けている。

2 笠䅣稲荷神社

神奈川新町の駅前の新町第一京急ビルの脇を線路沿いに歩いていくと笠䅣荷神社に。

◎笠䅣荷神社(かさのぎ)ガイドパネル

◎笠稲荷神社(かさのぎ)

笠稲荷神社は、社伝によると 天慶年間(九三八、九四七)に稲荷 山の中腹に創祀され、元寇に当た っては北条時宗より神宝を奉納さ れている。元禄二年(一六八九)に 山麓に移られて、霊験ますますあ らたかとなり、社前を通行する者 の笠が自然に脱げ落ちるというこ とから稲荷大明神と称された。 後に笠稲荷神社と改称され、明治二年に現在地に遷座された。

また、この神社に上団子を供え れば病が治るとの特殊信仰もある。

▼笠䅣稲荷神社

神奈川新町駅から京急の線路沿いを歩くと線路の反対側にこんもりとした木々の茂みが見えます。この茂みの中に笠䅣稲荷神社が建っています。

線路をくぐった先が笠䅣稲荷神社です。

社前を通行する者の笠が自然に脱げ落ちることから「笠脱稲荷大明神」と言われ、後に別当能満寺の阿闍梨が笠「脱」の一字を「禾に皇」を添えて「笠䅣稲荷大明神」と改称したと伝わっています。創建は平安時代の天慶年間(938~947)と古い神社です。

境内に入って左手には二股に分かれた大きなクスノキが存在感を放っています。また社殿の前にもイチョウがそびえています。これらは横浜市の名木・古木に指定された樹木です。

クスノキには「子宝安産の大楠」と書かれていました。

イチョウは「夫婦和合 大銀杏」と書かれており2本の幹が一体化しています。

樹木が一体化する現象を「連理木」といい吉兆として信仰の対象となってきました。⇒ *4

▼板碑

板碑の解説

横浜市指定有形文化財(考古資料)

板 碑

平成六年十一月一日指定

所有者 笠稲荷神社

所在地 神奈川区東神奈川二丁目九多一

時代 鎌倉時代末期,南北朝時代初期

法高 一七二・五センチメートル

上幅 三十七センチメートル

中幅 三十八センチメートル

下幅 四十一センチメートル横浜市指定有形文化財(考古資料)通称 稲荷山」と称した山の麓に位置していましたが、明治初 期に現在地に移されました。碑の形態は頭部を三角形とし、その 下部には二条の深い切り込みが施され、身部は枠線によって長方 形に区画されています。身部の上位には阿弥陀如来をあらわす種 子キリークを、中位には天蓋を配し、その下位中央には、六字 名号 南無阿弥陀仏の梵字が業研彫りで力強く刻まれています。

本板碑は阿弥陀を主尊とする板碑ですが、天蓋を配した六字名 号と一対の塔を刺した特異な板碑で、本碑に見られるような変形 五輪塔を刻す板碑は極めて少なく、中世の墓制を知るうえで貴重な資料です。

平成七年三月 横浜市教育委員会

板碑について ⇒ *5

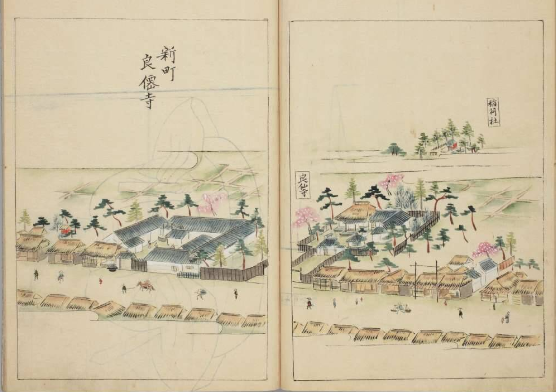

▼新町 良仙寺 (右上「稲荷社」)

「右頁上部中央」の松の茂みに赤い社殿と鳥居が描かれ「稲荷社」とあります。神社は938~947年に稲荷山中腹に創祀されたあと1689年、山麓に移されました。1969年(明治2)鉄道用地に接収され現在の位置に移っています。

鎌倉時代、創健の笠䅣荷神社は名を変え、移動しながら現在のこの地に納まりました。鳥居の向こうに同じ水平レベルで通り過ぎていく京急の赤とノボリや朱の鳥居が妙になじんでいました。

3 良泉寺

◎良泉寺 ガイドパネル

◎良泉寺

良泉寺は海岸山と号し、浄土真 宗大谷派に属す。本願寺第八世蓮 如上人に帰依した蓮誉(れんにょ)が、小机付 近の旧街道沿いに草創、慶安元年 ( 一六四八)入寂(にゅうじゃく)したこの寺の第四世良念の代に、徳川幕府より境内 地の施入(せにゅう )を受け、現在地に移転し たと伝えられる。

開港当時、諸外国の領事館に充てられることを快よしとしないこの寺の住職は、本堂の屋根をはがし、修理中であるとの理由を口実にして、幕府の命令を断ったといわれる。

▼良泉寺山門

「良泉寺」は笠䅣稲荷神社の向かい側に位置します。最初は小机付近に創建され、江戸時代にこの地に移転したとされています。

開港当時、寺院が領事館として利用されるケースがありましたが、住職が拒否するために屋根を壊したといううわさが伝わっています。

(20240412)左側:ガイドパネル 右:寺号標

(左)現在は広い国道に面した立地

(右)国道に沿った歩道に笠稲荷神社入口の石碑が

(左)国道側から笠䅣稲荷神社へ向かう道

(右)良仙寺の西側の壁

開港当時、領事館として利用されるのを避けるため壊したとされる屋根

手入れが行き届いた庭

▼新町 良泉寺(黄色い四角が良泉寺)

右頁の黄色い四角が「良泉寺」。街道沿いに位置し、現在も国道が目の前を通っています。金川砂子では「良仙寺」と記載されています。

1 長延寺跡・土居跡

2 笠䅣稲荷神社

3 良泉寺

浦島小学校

4 能満寺

◎能満寺 ガイドパネル

◎能満寺

能満寺は、海運山と号し、古義 真言宗に属す。正安元年(1299)内海新四郎光善というこの地の漁師が、海中より霊像を拾い上げ、光善の娘に託していう霊像の ことばにしたがって建てたものが この寺であるとの伝承がある。本尊は高さ五寸(十五センチ) 木造 坐像の虚空蔵菩薩で、海中より出 現したと伝えられる。

良泉寺から京急と国道15号線の間を平行に走る道があり、その先に能満寺があります。鎌倉時代創建で、この土地の住人がすくいあげた朽木を供養したら「虚空蔵菩薩」に変わったと伝わっています。

▼四天王が安置された山門

立派な山門が目をひきます。1階部分には四天王が道路側と敷地側に安置されています。

(左)道路側から (右)敷地内から

四天王は背中合わせに配置。

(写真左):左:増長天(南) 右:持国天(東) ・・・道路側

(写真右):左:多聞天(北) 右:広目天(西) ・・・敷地側

能満寺 四天王の詳細 ⇒ 【公式】山門 四天王像 | 高野山 真言宗 能満寺

能満寺 四天王 彫刻 ⇒ *6

墓地の奥には高さのあるお釈迦様が立っています。京急電車内からもひと際、目立ちます。

▼芭蕉の句碑

1775(安永4)年建立の松尾芭蕉の句碑

お寺には六地蔵が並んでいます。

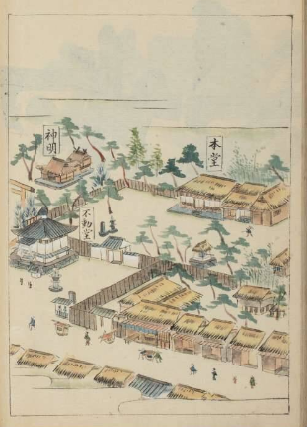

▼荒宿 能満寺(黄色い四角が良泉寺)

能満寺はかつて、神明宮の別当寺で同 一境内地に同社もありました。金川砂子では「神明」と能満寺の「本堂」(黄色の四角)が同じ敷地に描かれています。神仏分離令で分かれ今日に至りました。「本堂」と「神明」の距離感が今に伝わっています。

能満寺と神明社の位置関係 近接しています。能満寺は神明社の別当

左:神明社 右:能満寺

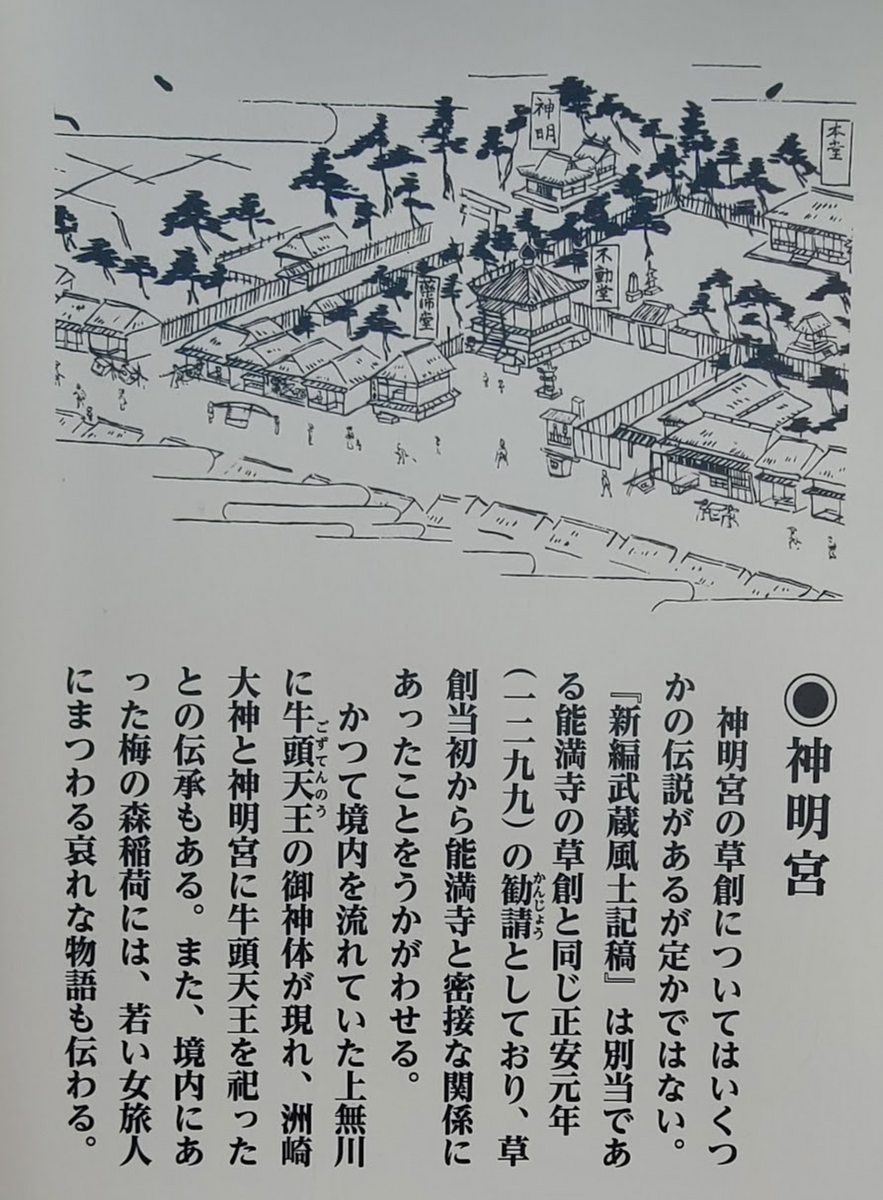

5 神明宮

◎神明宮 ガイドパネル

◎神明宮

神明宮の草創についてはいくつ かの伝説があるが定かではない。

「新編武蔵風土記稿」は別当であ る能満寺の草創と同じ正安元年 (一二九九)の勧請としており、草創当初から能満寺と密接な関係に あったことをうかがわせる。

かつて境内を流れていた上無川 に牛頭天王の御神体が現れ、後大神と神町宮に牛頭天王を祀った との伝承もある。また、境内にあ った海の森稲荷には、若い女旅人 にまつわる哀れな物語を伝わる。

▼神明宮鳥居と社殿

かつては隣の能満寺と同じ敷地にありましたが、明治の神仏分離によって小さな神社となりました。次の金川砂子でもその様子がわかります。明治18年に村社に列格

神明宮の創健は1299年。(「新編武蔵風土記稿」よりる)敷地内を上無川が流れていました。そこに「牛頭天皇」の御神体が現れたことから、神明宮と洲崎神社に牛頭天皇を祀ったと伝わります。現在は洲崎大神の兼務社となっています。

境内の梅の森稲荷神社は若い女旅人に纏わる哀れな伝説も伝わっています。

左:鳥居 右:社殿

▼荒宿町 能満寺 左上に「神明」が記されている

別当の能満寺の草創と同じ1299年の跡とされ、能満寺とは密接な関係であることが金川砂子の挿絵からもわかります。

再訪した時は、ちょうど桜が咲いていまいした。

(20240411)

〇 神奈川小学校

神奈川小学校の壁面に「東海道分間延絵図」のタイルが屏風のように山折り谷折りではめ込まれています。

【東海道分間延絵図】とは

江戸幕府が東海道の状況を把握するために文化3(1806)年に作成した詳細な絵地図。沿道にある主な問屋・本陣・脇本陣・寺社などが丹念に描かれ、一里塚・道標・橋・高札なども描かれています。東海道の他にも、中山道・甲州道・奥州道・日光道の五街道と、それらに付属する街道地図も同時期に作成され、「五街道分間延絵図」絵図篇が作成されました。

「絵図にみる神奈川宿」「上無川」についての解説が両サイドにあります。

左:絵図にみる神奈川宿 右:上無川

◎絵図にみる神奈川宿

◎絵図にみる神奈川宿

神奈川宿は日本橋を出て三番目の宿場町。右の図は、江戸後期・幕府の道中奉行所が作った「東海道分間延絵図」のうち、神奈川宿の部分である。図の中央には滝ノ橋が描かれ、この橋の東側に神奈川本陣、西側に青木本陣が見えている。右端は江戸側からの入口で、長延寺が描かれている。左端の街道が折れまがったあたりが台町であり、その崖下には神奈川湊が広がっている。

開港当時、この図に見られる多くの寺が、諸外国の領事館などにあてられた。

絵図併に大概書

絵図併に大概書

寛政(1789~1801)中、あらたに命を承けて五街道及びそれに附属する道路の若干の絵図を編修した。

縮尺は一里を曲尺七尺二寸とし、道路の迂回曲折は方位に従って真直に伸して衝図としたから、国や郡の境界、宿や村の区分、河川の源や未派、及び寺院や宮祠の区域、それ以外のことなどは、一層明らかとなったが、これらには悉く図の傍に註記し、集落の両境を道路に接するものは朱の丸印で区分した。

また、見聞できる範囲の山川、城市、寺観、霊廟、古跡、古墳などで道路の傍にあるものについては、遠近にしたがって具に載せた。かの三山五湖(この場合は富士山、箱根、木曽などの山々や、琵琶湖、浜名湖などの湖をさす)を塊視し、杯看するが如きはそうである。

また、大概書というのは、瑣末の事を述べて煩縟な諸書、錯綜せる駅路、庶事は、その要事をとり、深くしらべてただし、総目に具にのせた。こうして、文化三年(1806)の冬にことごとく献上し、幕府の書庫に蔵めた。そしてこれらの完成を報告したところ、また命を受けたから、手写して藁本を作り幕府に永蔵して後人の参考に備えるのである。その図は、文飾をはぶき、事実をくわしく記した。それ故、必ずしも名文をこととはしていない。また、この絵図の意図は、これを見る人に、居ながらにして歩きなれた路を歩いているかのようにすることにある。庶幾、遺脱なかれと思うのみ。

文化丁卯春正月謹識

◎上無川(かみなしがわ) ガイドパネル

◎上無川

「神奈川」は、鎌倉幕府の執権北条時宗の発した文書の中にも記されてい る古い地名であるが、その由来にはさま ざまな言い伝えがある。

その一つとして「江戸名所図会」の 上無川の項には、「神奈川本宿の中の町と西の町の間の道を横切って流れる小講で、水が少ししか流れておらず、水源 が定かでないため上無川という。カミナシガワのミとシを略してカナガワという ようになった」という説が記してある。上無川は、現在の神奈川小学校東脇にあったとされているが、関東大 後の復興計画により埋め立てられ。今 では、川の姿を見ることはできない。

図は「神奈川駅中図絵」

▼上無川 慈雲寺 橋がかかる川「上無川」

右頁に中央を斜めに流れる大きな川が「上無川」 橋を渡ると「慈雲寺」(廃寺)があり山門右側に「鬼子母神」がある。

「江戸名所図会」には、上無川は水が少ししか流れておらず水源が不明。そのため「上(流)」がないということで上無川と呼ばれたという説、「金川砂子」では祇園天王が現れ「神無世川」となった説などいろいろ。

神奈川小学校の「校門」前に「青海波」のタイルがありました。

小学校のこの周辺にガイドパネルが設置されているのかと思って探しましたがみあたりません。校内に設置されているのかもしれません。

神奈川小学校の周りでは、青海波が複数確認できました。学校全体が歴史のスポットなのかもしれません。

分間延絵図のタイルの中に、神奈川小の東側道路は「上無川」が流れていて「かながわ」の地名の由来になったらしいということが書かれていました。この一帯の散策を再度行うことにしました。

〇ジオラマでみる上無川

ここまでのスポットを神奈川地区センターのジオラマに対応させると…

「現神奈川小学校」「慈雲寺(廃寺)」と「神明神社(⑤)」の間に「上無川」が流れていたことがわかります。

4 能満寺

5 神明宮

〇 神奈川小学校

神奈川小学校前の「東海道分間延絵図」には現在の地名が赤丸で記されています。

「横浜駅」「神奈川区役所」「京急・仲木戸」「JR・東神奈川」「神奈川小学校」「京急・神奈川駅」など当初、海の中だったのだと理解してしまいましたが、絵図の中の赤丸の位置に対応していました。

地区センターのジオラマも黄色のマーキングで現在の地名が記されています。

左から「神奈川区役所」「神奈川地区センター」「JR・東神奈川駅」「神奈川小学校」「浦島小学校」となっています。

古地図の中に「現在の地名」のおおよその場所が把握ができると江戸時代と今を重ね合わせて比較しやすくなります。

神奈川小学校周辺の上無川。謎に包まれています。改めて訪れてみることにします。(参考:「上無川」(「かながわ」地名の由来?) | 横濱彷徨

赤線は、現在の駅や役所、神奈川小学校などのランドマーク。

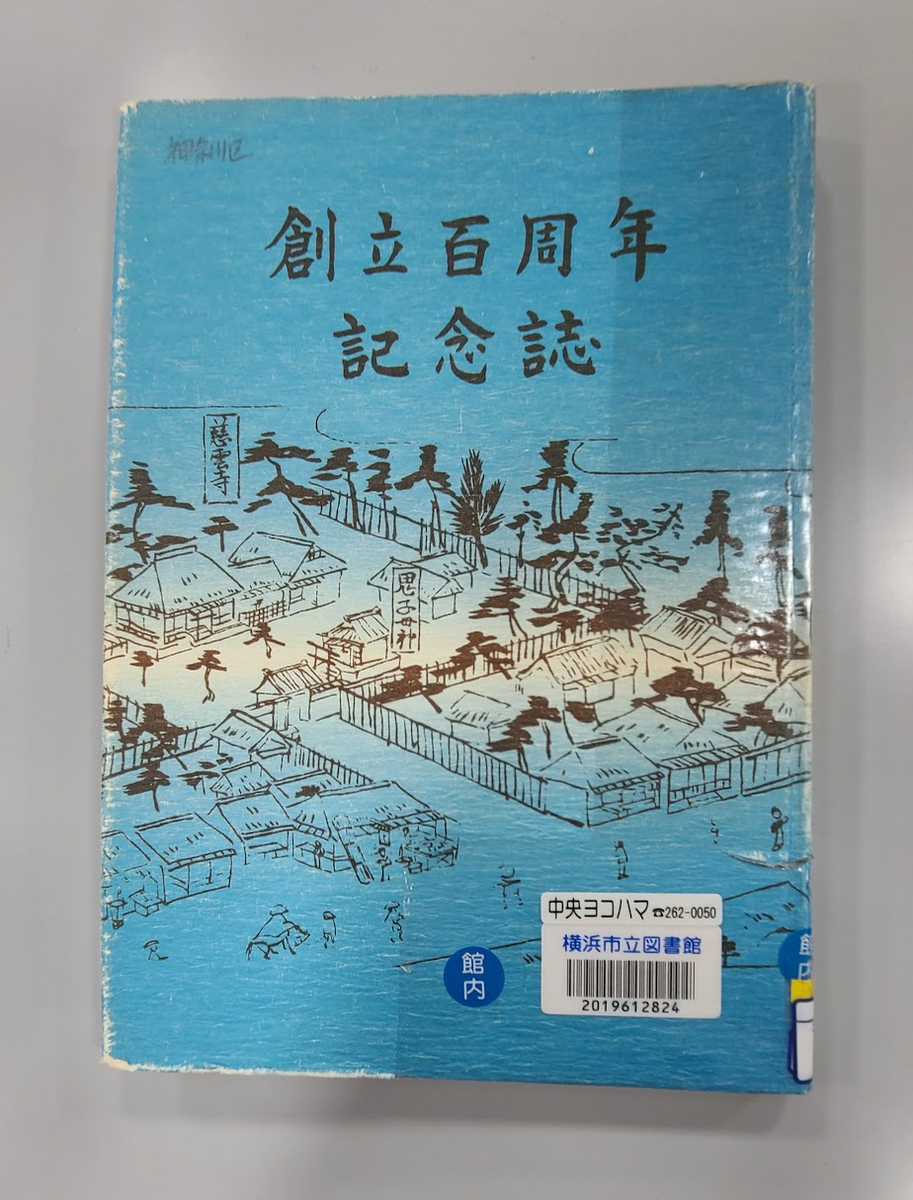

〇 上無川

『金川砂子』で描かれた上無川

上無川は現神奈川小学校の横を流れていました。ここは神奈川宿の「中の町」と「西の町」の間にあたります。

・『神奈川小学校百年誌』の上無川

川の水量が少ないため水源がわからないということから上無川と呼ばれました。そしてのちの「神奈川」という地名の由来という説が主流になっています。関東大震災後、区画整理によって昭和4年に埋め立てられ跡形もなくなりました。

(神奈川小学校百年誌より)撮影許可

また大正時代の上無川は、神奈川小学校の入口から数百メートル東にあり川幅は2~3間で、木造の橋がかかっていたそう。満潮時になると海水が川を逆流して大河となり暴風雨のあとは広い川幅となり川止めなども続いた。と神奈川小の卒業生、中村源兵衛家と佐藤啓之輔が語っていると『神奈川小学校百年誌』に記されています。

・神奈川小学校東脇の道が上無川

小学校の東側の道を北に進むと京急の高架をくぐります。

さらにその先に進むと行き止まりとなり、その向こうにはJRの線路が走っています。JRにぶつかるこのあたりで川の流れが消えていたのだろうと理解しました。かつて上無川はこのあたりで消えていたのかを調べてみました。

参考:校長室より No12 (足柄高等学校校長)

・『上無川跡神奈川宿用水』より

上記の資料を図書館で探していただきました。こちらは神奈川図書館に寄贈された資料です。

撮影許可

前田右勝という方が、上無川跡と神奈川宿の用水の関係を個人的に調べ住宅地図などに記したデータを寄贈して、それを図書館で製本しまとめたものとのこと。

こちらには次のような記載があります。

6、上無川は、「金川砂子」などによって、神奈川小学校の北側の通路が「上無川跡」と確認できていた。しかし、それより川上は、JR線路になっ ているので「上無川跡」を確認できなかった。

それが遠藤資料によると、済生会病院を横切って、第二京浜国道と交差して JR東日本富家寮脇の道路から富家町公園の内側の道路が「上無川跡」と判明した。(添付資料2-6参照)

上無川の水源は不明とされていますが、済生会病院から第二京浜と交差し、富家町公園内陸側の道路であることが分かったそう。

以下は、江戸時代の神奈川宿の用水(農業用水)について「滝の川水系」を中心にその流れが上無川に流入していたと推定されています。

神奈川宿用水とは、神奈川宿における農業用水のすべてと考えられ、滝の川水系をはじめ、人工的に用水器を含めたものを呼称していたと推定される。

しかし、ここで「神奈川宿用水」というのは、現在の亀住町、浦島町、新町-家町などの地域が江戸時代に水田地帯であった頃、灌漑用水として流され、 それが上無川に流入していたと推定され、その用水は、どこか?の溜池から稲毛道に沿って、人工的な水路をなりの溜めから 稲毛道に沿って、人工的な水路を流れたものに限らせていただきたい。

1. 稲毛道とは、神奈川から川崎市高津区溝口に至っていた古道であり 部分的には、その痕跡が失われているところも多い。

現在、県道・横浜一上麻生線の白幡入口交差点(東白楽駅から東神奈川駅よ り約25m)を山沿いに入るバス通りであり、そのバス通りは、白幡上町に上 るが、そこで分かれて、東横線に沿った狭い道路で「吉祥寺」前を通過して、 白楽駅南側の「踏み切り」を横切っている古道である。

上無川跡に流れる神奈川宿用水

2.神奈川宿用水が流れていた孝道教団入口に庚申塔がある。その付近を前項 の稲毛道(バス道路)の坂を降りないで、そのままの高さで、この庚申塔付近 を通過し、鳥越の山すそを流れ、前記の「上無川跡」を流れていたものと 推定される。(添付資料2-5参照)

神奈川用水の水源について

3. この神奈川宿用水の水源について、白幡池であると推定している

それは落差の関係からみて、白楽駅付近を堀って用水路を造り、稲毛道に沿 って流していたとものと推定した。(添付資料3-1参照)

当時、幕府の命令さえあれば、可能なことであったろうと考えられる。

白幡池を水源として整備されたと考えられる神奈川用水。そこから用水路を流していました。その一部が上無川に流れていたと考えられます。

上無川はJRの線路からさらに上流にのぼり、白楽の先まで至っていました。さらにその先には「神奈川宿用水」のための溜池とつながっていたことがわかります。

実際に歩いて、上無川の水源をたどってみました。

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=191qAbHRUXDKVZhFDReLBjbPcJ4jOTbc&usp=sharing

〇 滝の川

滝の川も線路の先は現在暗渠となっています。二ツ谷を通り神奈川工業高校内で溜まりがありさらに白楽駅から六角橋公園につながっています。上無川は「水源がわからないため上無川」と通説のように伝わりますが、その水源は神奈川宿への用水とつながっていたことが調査されていたことがわかりました。

滝の川水系 [140025] 地図 | 国土数値情報河川データセット

【横浜の川】滝の川 - THE YOKOHAMA STANDARD

横浜・滝の川を歩く その1 河口から六角橋で合流する支流の源へ - 散歩の途中

横浜・滝の川を歩く その2 滝の川本流を六角橋から源流まで - 散歩の途中

横浜・滝の川を歩く その3 右支川の通称・反町川 - 散歩の途中

【散歩の途中】 滝の川流路地図 - Google マイマップ

■神奈川の道 参考

神奈川県東海道宿場町を訪ねて…神奈川宿 | ふぅの想いのまま…心赴くまま…

以下続く

■B:京急・東神奈川~滝の川

6 東光寺

7 金蔵院(こんぞういん)

8 熊野神社

9 神奈川地区センター 高札場

10 成仏寺

11 慶運寺

12 神奈川台場跡

■C:滝の川 西側

〇 滝の川と河童

13 浄瀧寺(じょうりゅうじ)

14 神奈川の大井戸

15 宗興寺とヘボン博士

16 本陣跡

■D:権現山周辺

17 権現山

18 洲崎大神

19 宮前商店街と旧街道

20 普門寺

21 甚行寺

■E:神奈川駅周辺

〇 神奈川駅

22 一里塚跡

23 金刀比羅神

〇 田中屋

24 神奈川の台と茶屋

25 本覚寺

■高島山

26 三宝寺

27 埋立と高島嘉右衛門

〇 望欣台の碑と弁玉の歌碑

28 かえもん公園 高島嘉右衛門

29 神奈川台の関門跡

30 上台橋

〇 旧東海道 西区歴史街道

■脚注

*1:■神奈川台石崎楼上十五景一望之図

(出典:四次元的路上観察:高島台界隈を辿る)

〇青木町に存在している寺社や海岸の風景

①清水山清水 (台町の坂の頂上にある大日堂の山号で)

②将軍山桜花 (勝軍飯綱権現社が鎮座する山の名)

③本覚寺宿鴉

⑧港千鳥

⑨宮洲汐干

⑫権現山夕陽

⑮洲崎神社

〇台町から本牧へと伸びる視線上に位置

④芝生の秋

⑥平沼塩煙

⑩野毛海苔舟

⑪横浜漁火 ・・・ 横浜村

⑬洲乾雪 ・・・ 横浜村

⑭本牧舶風

〇遠景

⑤鹿野山望月 東京湾の対岸にある上総国の鹿野山にかかる月の情景

⑦芙峯遥望 富士山の遠望となっている

*2:■図版について

ガイドパネルで利用されている金川砂子の図版は金川砂子 写 国文学研究資料館蔵より引用して解説しています。金川砂子は金川砂子 - 国立国会図書館デジタルコレクションにもありますが、国文学研究資料館蔵の国書データベースは「写」で色付けされているためわかりやすくなっています。

また国書データベースの図版内の「地名」や「建物名」などの囲みはタグづけされています。図版内ではその部分が四角い枠で表示されるという機能もありとても便利です。(2024.03.30現在、システム調整中で機能しておりませんが、近々再開されるとのこと)

*3:■ガイドパネルの見逃しを避けるためのポイント

㉘かえもん公園

道路に「青海波」が見えています。太陽の位置によって認識しにくいのですが…

青海波のあたりから道路を見下ろすと… 眼下に「かえもん公園」が見えます。

この場所は高低差があり、かえもん公園に下の道からアプローチするか、上の道からアプローチするかで認識しやすさが違います。

「どちら」の方向から「どの道」を通って訪れるかによって初めての時は見逃してしまいました。下道からなら道沿いなのですぐにわかりますが、上の道を通っていた場合、目の前にあったのに見逃しました。

道路の青海波に気づいてその前に立つと下の公園がみつかります。

左:道路の青海波の目印の前に立つとビルと眼下に…

中央:見下ろしたら公園が…

右:下の道から行けばわかりやすい

㉚上台橋

上台橋の坂道に向かっていると左手の歩道に青海波があるのが目に入りました。あれ?と思ってみたらそこにはガイドパネルとデザインされた青海波の広場がありました。

*4:■連理木(れんりぼく)

「2本の樹木の枝、あるいは1本の樹木の一旦分かれた枝が癒着結合したもの」を言います。 自然界では時々、見ることができ、山歩きをしているとよくみかけます。このような状態は吉兆とされ、「縁結び」「夫婦和合」などの象徴として信仰の対象になっています。

当初は幹の合わせ目の一部がつながっていて夫婦和合を象徴しているようでそのように呼ばれるようになったそうです。今はすべてが融合した状態が見られます。

参考:連理木。(れんりぼく・れんりぎ)|オフィシャルブログ|東山動植物園

クスノキは「子宝と安産の霊験がある」と言われており、全国にもクスノキは「子宝・安産」の木として多く伝わります。平安の時代に創健され様々な歴史眺める中で、子供を授かり無事生まれることを願う人たち。巨大な樹木に命の育みや代々伝わること、また自然現象による変化の中に神聖を見出し祀ってきた日本の八百万の神の信仰を感じさせます。自然を身近に感じながら暮らしてきた原点のようなものをが今に伝わっていることがわかります。こんなところにと言っては失礼ですが身近な東海道散策の中に古くから人々の変わらない営みを感じる樹木でした。

神道は自然信仰を基本としています。そのため自然物だけでなく「自然現象そのもの」を神体として祀っている神社もあることがわかりました。神社合祀反対に全精力を傾けた南方熊楠を思い出しました。

碑の形態は頭部を三角形、その 下部には二条の深い切り込み。身部は枠線によって長方 形に区画されている。

身部の上位には阿弥陀如来をあらわす種 子キリークを、中位には天蓋を配し、その下位中央には、六字 名号 南無阿弥陀仏の梵字。

*6:■能満寺の四天王 彫刻

道路側の四天王

敷地側

四天王の下に邪鬼を従えていますが、敷地側の左手「多聞天」は地天女が支え、二鬼を従えています。これは兜跋毘沙門天といわれる特有なスタイルです。

体躯の彫も非常にこまやかです。